यह ब्लॉग एक प्रेरणादायी ब्लॉग है जहाँ जीवन की चुनौतियों का उत्तर ज्ञान और अनुभव से खोजा जाता है। इस मंच पर शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, यात्रा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सरल एवं रोचक ढंग से लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पाठकों को न केवल समस्याओं का समाधान मिलता है बल्कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और जीवन जीने की नई दिशा भी मिलती है। यह ब्लॉग उन सभी के लिए उपयोगी है जो ज्ञान के माध्यम से अपनी राह आसान बनाना चाहते हैं।

Friday, 22 November 2024

प्यार भरी परीक्षा: एक शिक्षाप्रद कहानी.....

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

एनुअल एक्शन प्लान (वार्षिक कार्य योजना) क्या है?...

जीवन या कार्य के किसी भी क्षेत्र में हम जब भी कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाना आवश्यक होता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण रणनीति है वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan)। यह सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सफलता तक पहुँचने वाला एक रोडमैप है, जो हमें बताता है कि हमें कहां जाना है, कब और कैसे जाना है, और हमें कौन-कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।

इस लेख में हम वार्षिक कार्य योजना क्या है, इसके प्रमुख तत्व, फायदे, किसे और कहाँ उपयोग करना चाहिए, और एक उदाहरण की मदद से इसे समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे आप स्वयं या अपनी टीम के लिए प्रभावी वार्षिक कार्य योजना बना सकते हैं।

वार्षिक कार्य योजना क्या है?

वार्षिक कार्य योजना, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक विस्तृत योजना होती है जो एक व्यक्ति, टीम या संगठन द्वारा आगामी एक वर्ष में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए आवश्यक कदमों को दर्शाती है।

यह एक ऐसा दस्तावेज है जो काम को व्यवस्थित करता है, लक्ष्य स्पष्ट करता है, प्रगति पर नज़र रखने में मदद करता है, और जिम्मेदारियां तय करता है।

चलिये इसे एक सरल उदाहरण से समझें: मान लीजिए आपका उद्देश्य है अगले साल अपने फिटनेस को बेहतर बनाना। एक वार्षिक कार्य योजना में आप लिखेंगे कि महीने-दर-महीने या सप्ताह-दर-सप्ताह कौन-कौन से व्यायाम करेंगे, डायट में क्या बदलाव लायेंगे, कब डॉक्टर को दिखाएंगे, और अपनी प्रगति कैसे मापेंगे।

वार्षिक कार्य योजना के प्रमुख तत्व

एक सफल वार्षिक कार्य योजना के कुछ आधारभूत हिस्से होते हैं, जो इसे कारगर बनाते हैं। ये हैं:

1. लक्ष्य (Goals)

योजना की सबसे अहम चाबी लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य बताता है कि आप साल के आखिर में क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य SMART हो — यानि:

-

S (Specific): स्पष्ट और सटीक हो — जैसे "10% बिक्री बढ़ाना" न कि सिर्फ "बेहतर प्रदर्शन।"

-

M (Measurable): मापा जा सके — प्रतिशत, संख्या, समय सीमा जैसे मानदंडों से।

-

A (Achievable): सच में हासिल किया जा सके।

-

R (Relevant): आपके उद्देश्य और प्राथमिकताओं से मेल खाता हो।

-

T (Time-bound): एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा हो।

2. कार्य (Activities/Tasks)

यह वे विशिष्ट कार्य और गतिविधियाँ होती हैं जो लक्ष्यों को पाने के लिए करनी होती हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, प्रचार सामग्री बनाना आदि।

3. समयसीमा (Timeline)

हर कार्य के लिए एक निश्चित डेडलाइन होनी चाहिए ताकि पूरा कार्य समय पर पूरा हो सके। समयसीमा प्रगति के ट्रैकिंग में मदद करती है और काम में विलंब से बचाती है।

4. जिम्मेदारी (Responsibility)

यह स्पष्ट करता है कि योजना में कौन-कौन व्यक्ति या टीम किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। इससे जवाबदेही आती है और काम ठीक से होता है।

5. संसाधन (Resources)

यहाँ पर आवश्यक संसाधनों की पहचान की जाती है—जैसे बजट, मानव संसाधन, उपकरण, तकनीकी सहायता आदि—जो कार्यों को पूरा करने में सहायक होंगे।

वार्षिक कार्य योजना बनाने के फायदे

-

स्पष्टता: योजना सभी संबंधित लोगों को यह समझने में मदद करती है कि आने वाले वर्ष में क्या करना है और कैसे करना है।

-

फोकस: बिना लक्ष्य के काम में अक्सर भटकाव होता है। योजना मेहनत को सही दिशा देती है ताकि प्रयास मुख्य कार्यों पर केंद्रित रहें।

-

संगठन: कार्यों का सही समय और जिम्मेदारी तय होने से काम सुव्यवस्थित होता है।

-

जवाबदेही: योजना से हर कर्मचारी या व्यक्ति अपनी भूमिका और जिम्मेदारी जानता है।

-

प्रगति का आकलन: समय-समय पर प्रगति पर नजर रखने से जरुरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

वार्षिक कार्य योजना का उपयोग कहाँ किया जाता है?

-

व्यक्तिगत स्तर पर: जैसे करियर विकास, स्वास्थ्य लक्ष्य, शिक्षा या वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना।

-

टीम स्तर पर: किसी कंपनी, संगठन या परियोजना टीम के मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्यों को मिलाकर योजना बनाना।

-

संगठनात्मक स्तर पर: बड़ी कंपनियों, सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संस्थाओं में योजना से व्यापक लक्ष्यों को हासिल करना।

वार्षिक कार्य योजना कैसे बनाएँ: एक सरल मार्गदर्शन

-

समीक्षा करें: पिछले वर्ष के परिणामों और उपलब्धियों का विश्लेषण करें।

-

लक्ष्य निर्धारित करें: SMART लक्ष्यों को परिभाषित करें।

-

कार्य सूची बनाएं: लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सूचीबद्ध करें।

-

समयसीमा तय करें: प्रत्येक कार्य के लिए शुरुआत और समाप्ति तिथि नियत करें।

-

जिम्मेदारियां बाँटें: टीम या स्वयं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निश्चित करें।

-

संसाधनों का उल्लेख करें: आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करें।

-

निगरानी और समीक्षा के उपाय रखें: प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए मीटिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रिया बनाएं।

उदाहरण: एक मार्केटिंग टीम की वार्षिक कार्य योजना

| लक्ष्य | कार्य | समयसीमा | जिम्मेदारी | संसाधन |

|---|---|---|---|---|

| नया उत्पाद बाजार में 10% हिस्सा | - सोशल मीडिया अभियान चलाना | 1 से 30 अप्रैल | सोशल मीडिया टीम | विज्ञापन बजट, कंटेंट निर्माता |

| - वेबसाइट लॉन्च करना | 15 मई तक | वेब डेवलपमेंट टीम | डिज़ाइनर, वेब होस्ट | |

| - प्रेस रिलीज जारी करना | 1 जून | कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन | प्रिंट और डिजिटल मीडिया |

वार्षिक कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सुझाव

-

लचीला रहें: परिस्थितियों के अनुसार योजना में आवश्यक बदलाव करें।

-

कम्युनिकेशन में पारदर्शिता: सभी सदस्यों को योजना और प्रगति के बारे में जानकारी दें।

-

प्रगति का मॉनिटरिंग करें: नियमित समीक्षा से पता करें कि योजना किस हद तक सफल हो रही है।

-

सकारात्मक प्रेरणा रखें: हर उपलब्धि को पहचानें और टीम को प्रेरित करें।

निष्कर्ष

एक प्रभावी वार्षिक कार्य योजना वह आधार है जो आपको या आपकी टीम को आपके सपनों और योजनाओं की दिशा में अग्रसर करता है। यह न केवल लक्ष्य निर्धारित करने का तरीका है, बल्कि वह उपकरण है जिससे कार्य कुशलता, जवाबदेही और सफलता सुनिश्चित होती है। इस योजना के माध्यम से आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ कर सही कदम उठा सकते हैं, संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और गति से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।

याद रखें, “जहाँ लक्ष्य स्पष्ट होगा, वहाँ सफलता अपने कदम खुद बढ़ाएगी।”

अगर आप चाहें, तो मैं आपको वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के और भी तकनीकी तरीके, टूल्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी दे सकता हूँ जो इसे और भी प्रभावी बनाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Wednesday, 13 November 2024

"धीरे बोलो, असर गहरा होगा!" – शब्दों की ताकत समझिए ...

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोलने की गति आपके संदेश को कितना प्रभावित करती है? क्या तेज़ बोलना आपको ज़्यादा स्मार्ट या प्रभावशाली बनाता है? नहीं! लेखक ने इस शानदार लेख में बड़े ही रोचक और विचारोत्तेजक तरीके से यह बताया है कि धीरे बोलना ही वास्तव में प्रभावी संवाद की असली कुंजी है।

🧠 धीमी गति = गहरी समझ

लेखक का मानना है कि जब हम धीरे-धीरे बोलते हैं, तो श्रोता न सिर्फ हमें सुनते हैं, बल्कि हमारे शब्दों को महसूस करते हैं। हमारे विचारों की गहराई तक पहुँच पाना तभी संभव होता है, जब हम उन्हें सोचने और समझने का समय दें।

🌾 खेत, कपड़े और पर्यटन – दिलचस्प तर्कों से सजी सीख

लेख में कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को समझाते हैं कि “धीमा है तो टिकाऊ है”:

-

किसान और बारिश: मूसलाधार बारिश भले ही जोरदार हो, पर वो फसल को जल्दी बहा देती है। वहीं, हल्की बारिश चुपचाप जमीन में समा जाती है और फसल को पोषण देती है — बिल्कुल वैसे ही जैसे धीरे बोलना श्रोता के मन में उतरता है।

-

कपड़े धोने का उदाहरण: अगर कपड़े सिर्फ जल्दी-जल्दी रगड़े जाएं, तो गंदगी नहीं निकलती। लेकिन अगर उन्हें पानी में भिगोकर रखा जाए, तो धीरे-धीरे वे साफ हो जाते हैं — जैसे शब्द भी वक्त लेकर कहें, तो असर गहराता है।

-

पर्यटक गाइड का उदाहरण: अगर गाइड बहुत तेज़ी से पर्यटक स्थलों को दिखाए, तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। उसी तरह तेज़ बोलने पर श्रोता आपके विचारों की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाते।

🎤 प्रभावशाली संवाद का सूत्र

-

धीरे बोलो, सही समझाओ।

-

शब्दों को बहने दो, भागने मत दो।

-

श्रोता को सोचने का मौका दो, तभी वह जुड़ाव महसूस करेगा।

🏁 निष्कर्ष: आपकी वाणी में हो ठहराव, तभी मिलेगा प्रभाव

लेखक ने बड़े ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से समझाया है कि जब हम अपने विचारों को धैर्य और ठहराव के साथ बोलते हैं, तब वे सामने वाले के दिल-दिमाग तक पहुँचते हैं। तेज़ बोलना भले ही आपको जल्दबाज़ दिखाए, लेकिन धीमा बोलना आपको समझदार और गंभीर बनाता है।

📌 यह लेख किनके लिए उपयोगी है?

-

पब्लिक स्पीकिंग करने वाले

-

शिक्षक, प्रशिक्षक और नेता

-

छात्र और प्रस्तुति देने वाले

-

वो हर व्यक्ति जो सिर्फ बोलना नहीं, समझाना चाहता है

💡 सीखें, अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं

यह लेख हमें यह सिखाता है कि संवाद में केवल शब्दों का महत्व नहीं, बल्कि उन्हें कहने की शैली भी बहुत मायने रखती है।

धीरे बोलें — और देखें, आपके विचारों की गूंज कितनी दूर तक जाती है!

अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक छोटा स्पीच स्क्रिप्ट या वर्कशॉप एक्टिविटी भी बना सकता हूँ – बोलने की गति पर अभ्यास के लिए। बताइए! 🎙️📋

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Tuesday, 5 November 2024

🚗 "सीएनजी: स्वच्छ हवा, सस्ती सवारी – आज की सबसे बड़ी ज़रूरत!" 🌱

आज जब हम हर दिन बढ़ते प्रदूषण, बिगड़ती जलवायु और महंगे पेट्रोल-डीजल से जूझ रहे हैं, तो हमें ऐसे ईंधन की ज़रूरत है जो न सिर्फ किफायती हो, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसे समय में CNG (Compressed Natural Gas) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। यह न सिर्फ हमारी जेब पर हल्का पड़ता है, बल्कि हमारे वातावरण को भी साफ रखने में मदद करता है।

इस लेख में हम समझेंगे कि सीएनजी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसका सही उपयोग कैसे करें, और आज के समय में इसकी ज़रूरत क्यों है।

🔍 सीएनजी क्या है?

CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एक साफ और हल्का जलने वाला ईंधन है। इसे प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव में संपीड़ित करके तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल आजकल कार, ऑटो, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल जैसे वाहनों में किया जा रहा है। कुछ उद्योग और घरेलू रसोई भी अब सीएनजी को अपनाने लगे हैं।

🌿 सीएनजी के फायदे – पर्यावरण से लेकर जेब तक

✅ 1. प्रदूषण कम, सांसें साफ

सीएनजी पेट्रोल या डीजल के मुकाबले बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इससे हवा ज़हरीली नहीं होती और सांस लेने में तकलीफ देने वाली बीमारियों का खतरा घटता है।

✅ 2. पैसों में बचत

सीएनजी की कीमत पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी कम होती है। इससे हर महीने ईंधन पर होने वाला खर्च काफी घट जाता है।

✅ 3. इंजन की उम्र बढ़ाए

सीएनजी एक साफ ईंधन है, जिससे इंजन की सफाई बनी रहती है और मरम्मत की ज़रूरत कम होती है।

✅ 4. सुरक्षित विकल्प

सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तरह जल्दी आग नहीं पकड़ती। इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित ईंधन माना जाता है।

✅ 5. ज्यादा माइलेज

सीएनजी से वाहन अधिक दूरी तय कर सकते हैं। यानी एक बार गैस भरवाने पर ज़्यादा समय तक सवारी का आनंद लिया जा सकता है।

💡 सीएनजी का समझदारी से उपयोग कैसे करें?

🚘 1. सीएनजी वाहन अपनाएं

कार, ऑटो, बस या बाइक – अब सीएनजी विकल्प सभी में उपलब्ध हैं। इनका इस्तेमाल कर के हम अपने शहर की हवा को साफ रख सकते हैं।

🏭 2. उद्योगों में सीएनजी अपनाना

कारखानों और उद्योगों में कोयले या डीजल की जगह अगर सीएनजी इस्तेमाल हो, तो प्रदूषण बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

🛣️ 3. सीएनजी स्टेशन बढ़ाना ज़रूरी

अगर गांव-गांव और शहर-शहर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी, तो लोग बिना झिझक सीएनजी गाड़ी खरीदेंगे।

📢 4. जागरूकता फैलाएं

लोगों को इसके फायदों के बारे में बताकर, हम इंधन के इस स्वच्छ विकल्प को जन-जन तक पहुँचा सकते हैं।

🏍️ बजाज फ्रीडम – सीएनजी बाइक का अनोखा उदाहरण

भारत में बजाज फ्रीडम एक ऐसी बाइक है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलती है। इसकी खास बात है कि यह बहुत कम खर्च में लंबी दूरी तय कर सकती है।

कम ईंधन + ज़्यादा माइलेज + पर्यावरण के लिए सुरक्षित = बजाज फ्रीडम!

यह बाइक उन लोगों के लिए आदर्श है जो जेब का भी ख्याल रखते हैं और प्रकृति का भी।

🔥 आज के समय में सीएनजी क्यों ज़रूरी है?

आज दुनिया दो बड़ी समस्याओं से जूझ रही है –

-

वातावरण प्रदूषण

-

ईंधन की महंगाई

वर्षों से पेट्रोल-डीजल के कारण वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके कारण ग्लोबल वॉर्मिंग, अस्थमा, हृदय रोग, और तरह-तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

वहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है।

ऐसे समय में CNG एक ऐसा उपाय है जो सस्ते में राहत देता है और वातावरण की रक्षा भी करता है। यह एक "हरित भविष्य (Green Future)" की ओर बढ़ने का रास्ता है।

🧾 निष्कर्ष: एक ज़रूरत, एक ज़िम्मेदारी

CNG कोई लक्ज़री विकल्प नहीं है – यह आज की ज़रूरत है।

-

यह स्वच्छ है, सस्ता है और सुरक्षित है।

-

यह स्वास्थ्य की रक्षा करता है और आर्थिक राहत भी देता है।

-

यह भविष्य के लिए निवेश है – एक साफ हवा और मजबूत देश के लिए।

तो आइए, हम सभी मिलकर इस पहल को अपनाएं।

🚘 अगली बार गाड़ी लें, तो सीएनजी मॉडल पर विचार करें।

🗣️ आसपास के लोगों को भी इसके फायदों के बारे में बताएं।

🌍 पर्यावरण की रक्षा हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

🙋♂️ आप क्या सोचते हैं?

क्या आपने कभी सीएनजी गाड़ी चलाई है?

क्या आप अपने वाहन को सीएनजी में बदलने पर विचार कर रहे हैं?

आपके शहर में सीएनजी कितनी उपलब्ध है?

अपने अनुभव और विचार ज़रूर साझा करें।

अगर आप चाहें, तो मैं आपको भारत में उपलब्ध CNG गाड़ियों की एक लिस्ट या सीएनजी स्टेशन की जानकारी भी दे सकता हूँ।

"सीएनजी अपनाएं, देश बचाएं, वातावरण महकाएं!" 🌿🚗💨

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Monday, 4 November 2024

🌺 भाई दूज: भाई-बहन के प्रेम की अनोखी मिसाल...

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

🍕 “पिज्जा, परोसने वाला ज्ञान और गणित का जादू” — शिक्षकों को सलाम! 📐📚

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Sunday, 3 November 2024

🌹प्रेम और सेक्स: दिल और देह की अलग-अलग कहानियाँ🧠💓

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

📘 "सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी!" – कैरोल ड्वेक की 'माइंडसेट' से जीवन की सीख 🌱...

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता से ही पीछे हट जाते हैं? इसका जवाब छिपा है — हमारी सोच यानी माइंडसेट में।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने अपनी पुस्तक "Mindset: The New Psychology of Success" में बताया है कि हम किस तरह सोचते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है — चाहे वो स्कूल हो, नौकरी, रिश्ते या खुद का विकास।

🧠 सोच के दो रूप – सीमित सोच और विकासशील सोच

कैरोल ड्वेक बताती हैं कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है:

1. सीमित सोच (Fixed Mindset)

-

ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा, बुद्धि और क्षमता जन्म से ही तय होती है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।

-

वे नए काम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल होंगे।

-

असफलता को वे हार मान लेते हैं, और कोशिश करना छोड़ देते हैं।

2. विकासशील सोच (Growth Mindset)

-

ऐसे लोग मानते हैं कि मेहनत और लगन से हर कोई खुद को बेहतर बना सकता है।

-

वे चुनौतियों को अपनाते हैं और असफलता से सीखते हैं, हार नहीं मानते।

-

उनके लिए सीखना सबसे बड़ी जीत होती है।

🌟 क्यों ज़रूरी है विकासशील सोच?

विकासशील सोच सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि यह आपको जीवन में आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। इस सोच को अपनाने से जीवन में कई बदलाव आते हैं:

✔️ 1. चुनौतियों का स्वागत

विकासशील सोच वाले लोग मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है – "हर चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी!"

✔️ 2. असफलता से सीखना

जहाँ सीमित सोच वाला व्यक्ति असफलता से टूट जाता है, वहीं विकासशील सोच वाला कहता है – "कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करूँगा।"

वे असफलता को अनुभव मानते हैं, न कि अंत।

✔️ 3. दृढ़ता और निरंतरता

विकासशील सोच वाले लोग जब तक सफलता नहीं पा लेते, तब तक कोशिश करते रहते हैं।

वे जानते हैं कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और समय लगता है।

✔️ 4. नई सोच, नया नज़रिया

इन लोगों को नए विचारों से डर नहीं लगता। वे बदलाव को अपनाते हैं, रचनात्मक होते हैं और समस्याओं को नए तरीकों से हल करते हैं।

✔️ 5. टीम वर्क और सहयोग

विकासशील सोच रखने वाले लोग दूसरों से सीखते हैं, सहयोग करते हैं और टीम वर्क को महत्व देते हैं।

वे दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, न कि जलन।

💬 कैरोल ड्वेक का मुख्य संदेश

कैरोल ड्वेक कहती हैं कि हम सबके अंदर कुछ बेहतर करने की क्षमता छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कैसे सोचते हैं।

अगर हम मान लें कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, और खुद को सुधार सकते हैं — तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।

सीमित सोच को छोड़िए और विकासशील सोच को अपनाइए। यही सफलता, खुशी और संतुष्टि का असली रास्ता है।

🎯 "माइंडसेट" हमें क्या सिखाती है?

-

आपका दिमाग हमेशा सीखने के लिए तैयार है।

-

हार मानना जरूरी नहीं, सुधार करना जरूरी है।

-

हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें।

-

सिर्फ लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।

-

तुलना से नहीं, खुद की प्रगति से प्रेरणा लें।

🧒 बच्चों और छात्रों के लिए क्यों ज़रूरी है यह सोच?

बच्चों में यदि शुरुआत से ही विकासशील सोच विकसित की जाए, तो वे अधिक आत्मविश्वासी, जिज्ञासु और मेहनती बनते हैं।

उन्हें यह सीख मिलती है कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है।

👩💼 बड़े लोगों के लिए भी उपयोगी

चाहे आप टीचर हों, माता-पिता हों, मैनेजर हों या कोई भी पेशेवर, यदि आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ें, तो आपका पूरा माहौल रचनात्मक और सकारात्मक बन जाएगा।

💡 सोच बदलो – अभ्यास से संभव है!

अगर आप सोचते हैं कि "मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, अब कैसे बदलूँ?"

तो जान लीजिए — माइंडसेट बदला जा सकता है। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा अभ्यास और सकारात्मक माहौल चाहिए।

कैसे शुरू करें?

-

हर दिन खुद से कहें: "मैं सीख सकता हूँ।"

-

गलतियों से भागें नहीं, उनसे सीखें।

-

कोशिश करते रहें — चाहे परिणाम तुरंत न मिलें।

-

"अभी नहीं आया, लेकिन आ सकता है!" इस सोच को अपनाएं।

🔚 निष्कर्ष: सोच का बदलना ही असली बदलाव है

कैरोल ड्वेक की "माइंडसेट" सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाला विचार है।

यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल दें, तो हम नए लक्ष्य तय कर सकते हैं, नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं, और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।

📣 आपसे एक सवाल

आपका माइंडसेट कैसा है?

क्या आप चुनौतियों से डरते हैं या उनसे कुछ नया सीखते हैं?

आपका जवाब, आपकी सफलता की दिशा तय करेगा।

अगर आप चाहें तो मैं "माइंडसेट" पुस्तक से कुछ चुनिंदा प्रेरणादायक कथन या अभ्यास सुझा सकता हूँ — जिससे आप खुद में बदलाव की शुरुआत कर सकें। बताइए! 📖✨

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

जीवन में संबंधों का महत्व...

1. संबंधों का महत्व:

जीवन में सबसे बड़ा सहारा हमारे रिश्ते होते हैं। एक अच्छा दोस्त, स्नेही परिवार और समझदार साथी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। कठिन समय में जब कोई हमारा हाथ थामे रखता है, तब हमें जीवन की सच्ची खुशी और सुकून का अनुभव होता है।

2. साथ चलने की शक्ति:

"एक दूसरे को थामे रहना" सिर्फ शारीरिक साथ नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक समर्थन भी है। जब हम मिलकर चलते हैं, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अकेला व्यक्ति थक सकता है, लेकिन साथ चलने वाले एक-दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ते हैं।

3. जीवन का सच्चा अर्थ:

सिर्फ पैसा, पद या नाम कमाना ही जीवन नहीं है। असली सुख तो तब मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, जब कोई मुस्कान हमारी वजह से आती है। दूसरों के साथ जुड़ाव ही जीवन को गहराई देता है।

4. करुणा और सहानुभूति का महत्व:

जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, तो वही इंसानियत कहलाती है। यह भावना ही समाज को जोड़े रखती है।

5. समाज का आधार:

जब सभी लोग एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो समाज मजबूत होता है। एकता, सहयोग और समझदारी से समाज में शांति और विकास होता है।

6. आत्मविकास और समझ:

रिश्तों से हम केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी समझते हैं। बातचीत, विवाद और समाधान की प्रक्रिया हमें परिपक्व बनाती है।

7. भगवद गीता से जुड़ा संदेश:

भगवद गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा:

यह श्लोक यही सिखाता है कि सहयोग और संबंधों से ही जीवन आगे बढ़ता है। भगवान श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, काम करते हैं और उन्हें थामे रहते हैं, तो हम स्वयं भी ऊँचाई पर पहुँचते हैं।

निष्कर्ष:

जीवन का असली सुख रिश्तों में है। अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन साथ चलने में जो मिठास, अपनापन और शक्ति मिलती है, वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। जब हम दूसरों को थामते हैं, सहारा देते हैं, तब हमारा भी जीवन संपूर्ण और सुखी बनता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है – कि हमें आत्मकेंद्रित नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग और करुणा से जीवन जीना चाहिए।

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Wednesday, 23 October 2024

🌴 “भारत के द्वीप: जल में बसे वो मोती जो भारत की सुंदरता की असली पहचान हैं” 🌊

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Tuesday, 22 October 2024

शांत चित्त की शक्ति: महात्मा बुद्ध के ध्यानमग्न स्वरूप से प्रेरणा...

इस संसार में जहाँ हर क्षण कुछ न कुछ घटित होता रहता है—कहीं शोर है, कहीं कलह, कहीं तनाव, तो कहीं बेचैनी—वहीं कुछ ऐसे भी चित्र और विचार होते हैं जो मन को ठहराव, संतुलन और गहराई प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक चित्र है महात्मा बुद्ध का, जो पीले वस्त्रों में, एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर प्रकृति की सजीव सुंदरता है—एक शांत झील, उदित होता चंद्रमा और हरियाली से आच्छादित वातावरण। इस दृश्य के नीचे लिखा एक सशक्त और विचारोत्तेजक संदेश है:

"मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए..!!"

यह वाक्य मात्र कुछ शब्दों का समूह नहीं है, यह जीवन को दिशा देने वाला एक दार्शनिक मंत्र है। आइए इस प्रेरणादायक चित्र और संदेश का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि यह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है।

1. महात्मा बुद्ध: शांति और ज्ञान के प्रतीक

महात्मा बुद्ध का ध्यानमग्न स्वरूप एक ऐसी छवि है जो न केवल आध्यात्मिकता का संदेश देती है, बल्कि जीवन की सच्चाईयों को स्वीकार करने, उनसे ऊपर उठने और अंततः आत्मिक शांति प्राप्त करने की ओर भी प्रेरित करती है। ध्यान में स्थित उनका चेहरा, उनकी बंद आँखें, और मुख की कोमल मुस्कान यह दर्शाते हैं कि उन्होंने अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित कर ली है जो उन्हें हर प्रकार की बाहरी हलचल से अडिग रखती है।

2. प्राकृतिक वातावरण: आंतरिक शांति की झलक

चित्र में दिखाया गया प्राकृतिक दृश्य—झील की शांत लहरें, चाँद की शीतल रौशनी, और वृक्ष की छाया—मन को सहज ही एक शांत अवस्था की ओर खींचता है। यह प्रतीक हैं उस वातावरण के जिसमें व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर सकता है, भीतर की ओर यात्रा कर सकता है और सच्चे आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है। यह सन्देश देता है कि कभी-कभी मन की शांति के लिए हमें प्रकृति की गोद में जाना चाहिए।

3. मूल संदेश का भावार्थ: मनोबल और आत्म-संयम

"मन को इतना मजबूत बनाओ..."—इस वाक्य में आत्म-संयम, आत्मशक्ति और मानसिक स्थिरता का सार छिपा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को नियंत्रण में रखना है। लोग कैसे व्यवहार करते हैं, समाज क्या कहता है, परिस्थितियाँ कैसी हैं—ये सभी बाहरी तत्व हैं, जिन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारा प्रतिक्रिया देना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। यदि हम अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लें कि बाहरी नकारात्मकता भी उसे विचलित न कर सके, तो वही सच्चा आत्म-ज्ञान है।

4. प्रेरणा: भीतर की शक्ति को पहचानें

इस चित्र को देखने और इस संदेश को पढ़ने के बाद एक आंतरिक प्रेरणा जागृत होती है—कि हमें अपने जीवन में शांति, धैर्य और आत्मबल को सर्वोपरि बनाना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तब हम हर चुनौती का सामना न केवल दृढ़ता से कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।

इस प्रकार की आंतरिक शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, ध्यान, संयम और आत्मचिंतन का परिणाम होती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज में कठोर साधना की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में साधना रूपी मार्ग पर चलकर मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं।

5. निष्कर्ष: अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं

अतः, यह चित्र एक गूढ़ संदेश लेकर आता है—अपने मन को इतना सशक्त बनाइए कि बाहरी परिस्थितियाँ आपकी आंतरिक शांति को न तोड़ सकें। वही है सच्चा बुद्धत्व, वही है जीवन की विजय।

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Sunday, 20 October 2024

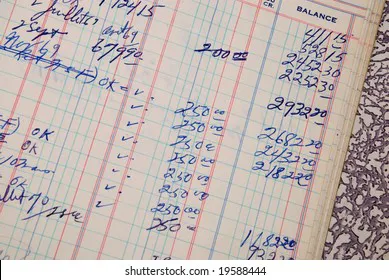

CBOs ऑडिट: एक संक्षिप्त विवरण...

CBOs ऑडिट यानी Community-Based Organizations (समुदाय आधारित संगठनों) का ऑडिट. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय आधारित संगठन की वित्तीय और गैर-वित्तीय गतिविधियों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही तरीके से काम कर रहा है और वह धन का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेही के साथ कर रहा है।

CBOs ऑडिट क्यों महत्वपूर्ण है?

- पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने धन का उपयोग कैसे कर रहा है, यह समुदाय को पता हो।

- जवाबदेही: यह संगठन को अपने काम के लिए जवाबदेह बनाता है।

- सुधार: ऑडिट से मिलने वाली जानकारी का उपयोग संगठन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है।

- विश्वास: यह समुदाय और दाताओं में संगठन के प्रति विश्वास बढ़ाता है।

CBOs ऑडिट में क्या शामिल होता है?

- वित्तीय लेखा परीक्षा: आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन।

- कार्यक्रमों का मूल्यांकन: यह देखना कि संगठन के कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं।

- नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन: यह देखना कि संगठन में वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली कितनी मजबूत है।

- अनुपालन का मूल्यांकन: यह देखना कि संगठन कानूनों और नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।

CBOs ऑडिट के प्रकार

- आंतरिक ऑडिट: संगठन के अपने कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

- बाहरी ऑडिट: स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है।

CBOs ऑडिट के लाभ

- दक्षता में सुधार: ऑडिट से संगठन की दक्षता में सुधार हो सकता है।

- जोखिम का प्रबंधन: ऑडिट से जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

- समुदाय का विश्वास: ऑडिट से समुदाय का विश्वास बढ़ता है।

- दाताओं का विश्वास: ऑडिट से दाताओं का विश्वास बढ़ता है।

CBO ऑडिट फॉर्मेट

CBO ऑडिट फॉर्मेट एक ऐसा ढांचा होता है जिसका उपयोग समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) के वित्तीय और गैर-वित्तीय गतिविधियों की जांच करने के लिए किया जाता है। यह फॉर्मेट संगठन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

एक CBO ऑडिट फॉर्मेट में आम तौर पर निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है:

- संगठन का विवरण: संगठन का नाम, पंजीकरण संख्या, पता, संपर्क विवरण आदि।

- ऑडिट की अवधि: ऑडिट किस अवधि के लिए किया जा रहा है।

- ऑडिट का उद्देश्य: ऑडिट के माध्यम से क्या प्राप्त किया जाना है।

- ऑडिट के दायरे: ऑडिट में कौन-कौन सी गतिविधियां शामिल होंगी।

- वित्तीय विवरण: आय, व्यय, बैलेंस शीट, बैंक विवरण आदि।

- कार्यक्रमों का मूल्यांकन: विभिन्न कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और परिणामों का मूल्यांकन।

- नियंत्रण प्रणाली: वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन।

- अनुपालन: कानूनों, नियमों और संगठन की नीतियों का अनुपालन।

- निष्कर्ष और सिफारिशें: ऑडिट के निष्कर्ष और संगठन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव।

CBO ऑडिट फॉर्मेट का महत्व:

- पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है।

- जवाबदेही: यह संगठन को अपने कार्यो के लिए जवाबदेह बनाता है।

- सुधार: ऑडिट के माध्यम से संगठन में सुधार के अवसरों की पहचान की जाती है।

- विश्वास: यह दाताओं और समुदाय में संगठन के प्रति विश्वास बढ़ाता है।

CBO ऑडिट फॉर्मेट का निर्माण करते समय ध्यान देने योग्य बातें:

- संगठन की विशिष्टता: फॉर्मेट को संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं और गतिविधियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

- संबंधित मानकों का पालन: ऑडिट फॉर्मेट को संबंधित मानकों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

- स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा: फॉर्मेट में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसे आसानी से समझा जा सके।

- लचीलापन: फॉर्मेट में कुछ लचीलापन होना चाहिए ताकि इसे भविष्य में बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सके।

CBO ऑडिट फॉर्मेट का एक नमूना:

आप ऑनलाइन विभिन्न स्रोतों से CBO ऑडिट फॉर्मेट का नमूना प्राप्त कर सकते हैं। ये नमूने आपको एक सामान्य विचार देने में मदद कर सकते हैं कि एक CBO ऑडिट फॉर्मेट कैसा दिखता है।

यदि आप अपने संगठन के लिए एक CBO ऑडिट फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी अन्य वित्तीय विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं।.

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

Sunday, 6 October 2024

🌼 “बुनियाद केंद्र: सहारे की वो नींव, जो सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाए” 🌼

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

ब्लॉगर: आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का मंच...

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .

"मेरा जीवन यात्राओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों की गूँज और प्राकृतिक स्थलों की शांति मुझे गहराई से प्रभावित करती है। इन यात्राओं के माध्यम से मैं न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित होता हूँ बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। यात्रा मेरे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करता हूँ और व्यक्तिगत विकास के नए आयाम खोजता हूँ।श्री प्रवीण कुमार पाठक जीविका (BRLPS) में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर औरंगाबाद, बिहार में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान एक कर्मयोगी की भावना से प्रेरित है, जहाँ कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का सतत संकल्प है। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन कार्य करते हैं और कई प्रेरणादायक ब्लॉगों के लेखक हैं: 🌿 ghumantubaba.blogsport.com – यात्रा, अनुभव और जीवन दर्शन पर आधारित 📘 gayansesamadhan.blogsport.com – ज्ञान, समाधान और सामाजिक जागरूकता के लिए 🕉️ dharmdarshanofworld.blogsport.com – धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित ✨ successsstorywrittenbypkpathak.blogsport.com – प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित .